|

| 第七章 局の進行について |

|

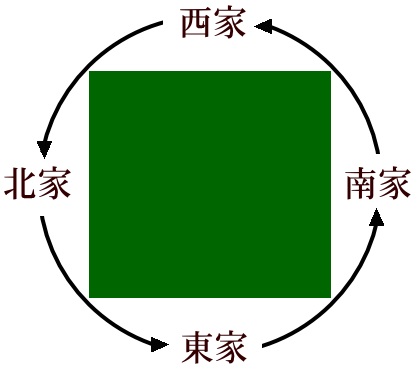

ここでは局の進行について説明します。 (この章は、少し複雑になるので、実際に遊んで経験しないと難しい所もあると思います。理解するのは後でもよろしいですので、最初は、こういうものなんだと概要だけ把握して下さい) ●半荘戦と東風戦について 麻雀には半荘戦(ハンチャンセン)と東風戦(トンプウセン)という試合形式があります。 誰かがあがるか、流局(最後まで誰もあがれないこと)までを、局という単位で呼びます。 東風戦は東場の東一局→東二局→東三局→東四局でゲームが終了します。 それに対して半荘戦は、東場の東一局→東二局→東三局→東四局、 そして南場の南一局→南二局→南三局→南四局でゲームが終了します。 半荘戦は東南戦と呼もばれることもあり、東風戦の2倍の局を要します。 東風戦の東四局や、半荘戦の南四局の最終局をオーラスといいます。 オーラスが終了したときに、持ち点が多い人から順位が決定します。 箱われというルールが採用されている場合は、オーラスまで進まなくても誰かが0点より下になった時点でゲームが終了します。 ●起親と場と家について。 実戦で麻雀を開始するとき、まず最初にサイコロを振り、誰が最初に親(東家)になるかを決めます。 最初に親(東家)になった人を起親(チーチャ)と呼びます。その人の卓の右端には「東」と書かれた起親マークを置きます。 南場に入ると起親マークを裏返えして「南」にします。 東家から反時計回り順に、東家=トンチャ、南家=ナンチャ、西家=シャーチャ、北家=ペーチャと決まります。 東家が親で、それ以外の南家、西家、北家が子になります。 あなたは今、何家なのか最初に確認して下さい。 実戦では親(東家)が決まったら、全員が目の前に17列2段の牌山を積みます。 それから親がサイコロを振り、親から反時計回りに牌山から2列2段の計4枚づつ牌を取り、手元まで持ってきます。 こうして山牌から取ってきた牌を配牌(ハイパイ)といいます。 王牌を残して全て配牌を取ったらゲーム開始で、親から反時計回りに牌を捨てていきます。 ●局の進行と連荘について 子がアガるか、もしくは流局(最後まで誰もあがらないこと)したときに親がテンパイできなかった場合、東一局、東二局、東三局…という風に局が進みます。 局が進んだときは親が反時計回りに移動し、全員の家が変化します。 親の権利を維持できなかった(アガれない、流局時にテンパイできない)ときには親が流れると覚えておくとよいでしょう。

逆に親があがった場合、もしくは流局したときに親がテンパイだった場合は、局は進みません。 東一局だったら次も東一局です。 その変わりに連荘(レンチャン)といって1本場、2本場、3本場と本場数が増えていきます。 親はアガると子の1.5倍の点数がもらえますので、 自分が親のときにアガって親を連荘(レンチャン)することが勝つために大事になります。 実戦では本場数が増えるごとに、親の卓の右端に百点棒を積んでいき、その百点棒の数で何本場か分かるようにします。 一本場でツモあがると全員から懸賞金として100点づつ余分にもらえます。(二本場なら200点づつ) 一本場で他人から出あがりの場合は振り込んだ人から300点もらえます。(二本場なら600点) ゲームの進行度合いを局と本場数をあわせ、例えば「南一局の二本場」などとよびます。 ちなみに、本場数が0本場に戻るのは、親以外の人が和了った場合です。 ●その他 誰かがアガったときにリーチ棒の千点が出ていた場合は、アガった人が全てもらえます。 流局した時にリーチ棒の千点が出ていた場合には、供託点として次の局に持ち越しになり、次回アガった人がもらえます。

|